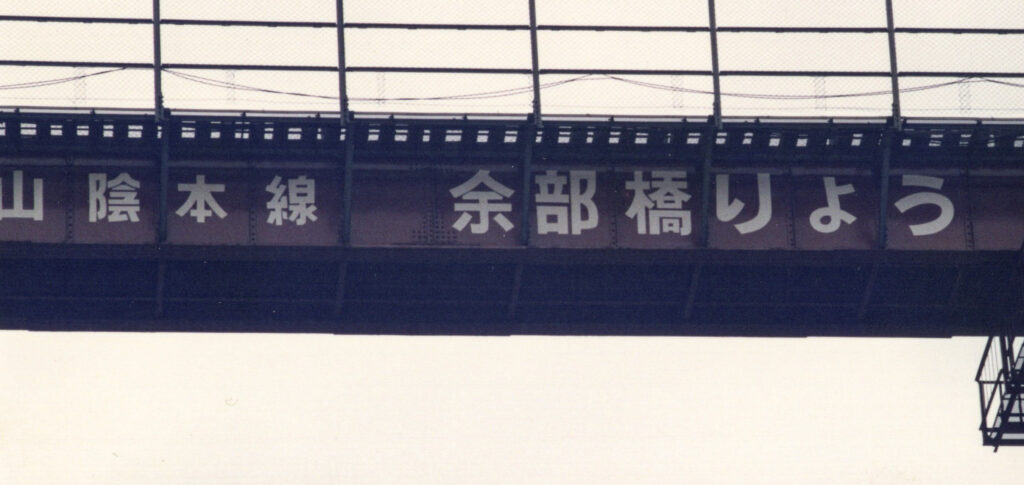

余部鉄橋は、兵庫県美方郡香美町のJR山陰本線、鎧駅と餘部駅の間に架かる橋梁である。明治期に建設された初代鋼製トレッスル橋と、平成期に架け替えられた現在のコンクリート橋という二代にわたる歴史を持つ。

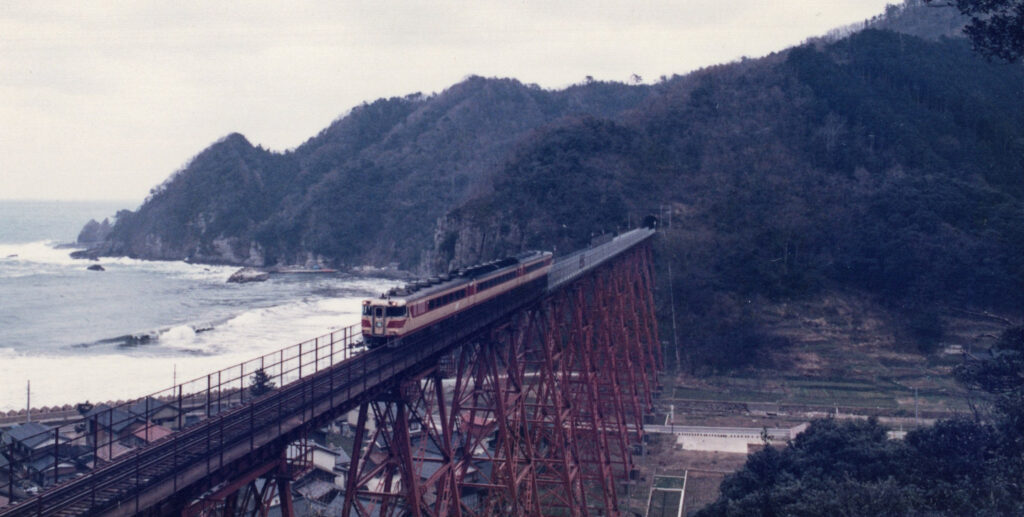

初代の鉄橋は、山陰本線全通における最大の難所を克服するため、1912年(明治45年)1月に完成し、同年3月1日に開通した。アメリカの最新技術であった鋼製トレッスル様式を採用し、延べ約25万人もの人員を要したとされる難工事の末に誕生した。高さ約41.5m、長さ約309.4mの規模から当時「東洋一の鉄橋」と称賛され、以後約1世紀にわたり山陰地方の交通と物流を支える大動脈として機能した。天を突くようにそびえる赤い鉄骨の姿は、地域の象徴として長年親しまれた。

しかし、この鉄橋は昭和61年(1986年)12月28日午後1時25分頃、国鉄史に残る悲劇の舞台となった。当時の風速規制は平均風速15m/s以上で警戒、25m/s以上で運転中止と定められていたが、この日は計測地点での平均風速が基準内だったため運行が継続された。しかし橋上では冬の日本海側特有の局地的突風が発生し、瞬間的には最大約33m/sに達したとみられている。その結果、回送中の12系改造お座敷列車「みやび」7両編成が橋梁上で横転・転落。複数の車両が約41.5m下の水産加工工場に落下し、残りの車両も周辺に散乱した。犠牲者は工場従業員5名と車掌1名の計6名で、ほかに複数名が重軽傷を負った。この事故は鉄道における強風災害の危険性を全国に知らしめ、事故後は運行規制の強化、防風柵の設置、風速センサーの自動化および運休基準の引き下げ(25m/s→20m/s)など、鉄道事業者全体の安全対策強化につながった。

初代鉄橋は老朽化や塩害の進行に加え、事故の教訓を踏まえ恒久的な安全確保のため全面架け替えが決定された。初代鉄橋の運用は2010年7月16日の夜をもって終了し、その後新橋梁への切り替え工事が進められた。2010年8月12日に新しいコンクリート製橋梁に最初の列車が通過し、約100年にわたる歴史に幕を下ろした。新橋梁は防風柵を備え、設計上は風速30m/sまで耐える構造で安全性が飛躍的に向上している。

歴史的価値の高い初代鉄橋は、全11本あった橋脚のうち餘部駅側の3本(3スパン)が旧橋桁とともに保存され、「余部鉄橋 空の駅」という展望施設として再生された。展望施設は地上約40mの高さに設置され、旧線路上を歩くことも可能で、かつての鉄路の記憶に直接触れられる場所として多くの鉄道ファンや観光客に親しまれている。展望台へのアクセス向上のため、2017年にはエレベーター「余部クリスタルタワー」が設置され、利便性を高めている。なお、駅名の表記は、姫路市にある「余部(よべ)駅」と区別するため、旧字体の「餘部(あまるべ)駅」が用いられている。

余部鉄橋は、明治の技術の粋を集めた近代化の象徴であるとともに、痛ましい事故の教訓を語り継ぐ存在である。現在は二代目橋が安全な輸送を担い、保存された初代鉄橋がその歴史と記憶を後世に伝えている。過去と現在が共存するこの地は、日本の鉄道史や防災、そして地域の観光振興を考える上で重要な遺産である。