ホケノ山古墳は、奈良県桜井市の纒向遺跡内に所在する古墳時代初頭の前方後円墳である。墳丘の全長は約80メートルとされ、前方部が外側に広がる「纒向型前方後円墳」に分類される。炭素14年代測定など科学的分析の結果、その築造は3世紀中頃から後半にかけてと推定され、ヤマト王権の成立過程や『魏志』倭人伝にみえる邪馬台国の動向を考える上で極めて重要な遺構と位置づけられている。

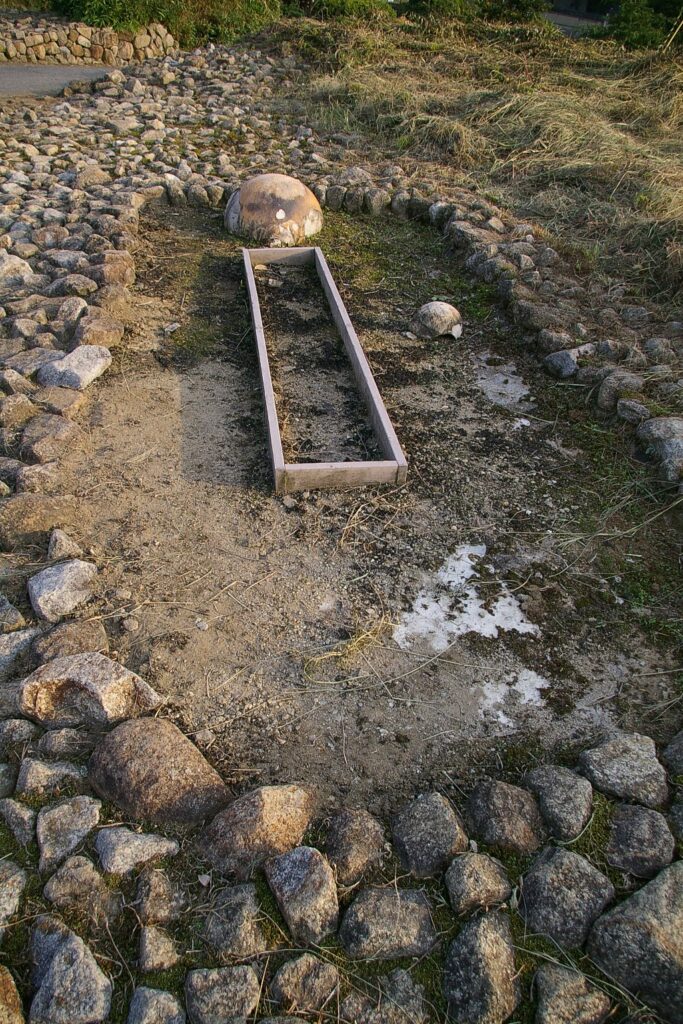

後円部中央には大規模な埋葬施設が確認されている。これは「石囲い木槨墓」と呼ばれる形式で、墓壙底に石を敷き、その上にコウヤマキ材で組んだ木槨を据えたものである。このような構造は弥生時代墳丘墓の伝統を継承するものであり、古墳時代における標準的な埋葬施設へ至る過程を示す過渡的形態として注目される。木槨の内部からは長さ約5メートルの刳抜式舟形木棺が見つかり、その内外に大量の朱が塗布されていたことが確認されている。朱の使用と木棺の規模から、被葬者は当時の首長層に属する極めて高位の人物であったと考えられる。

副葬品としては、複数の銅鏡(画文帯神獣鏡・内行花文鏡を含む)、約120点に及ぶ鉄鏃・銅鏃、素環頭大刀、鉄製工具類などが出土している。とりわけ画文帯神獣鏡については、中国魏で鋳造されたとされる景初年間(239年以降)の銘を持つ三角縁神獣鏡と製作系統が近似することが指摘されている。両者が同笵鏡である、あるいは同一の工房系列に由来する可能性があると議論されているが、直接的な同笵関係が確認されたわけではなく、現段階では検討途上にある。ただ、この年代的背景が『魏志』倭人伝に記される卑弥呼と魏の交流時期に相当することから、学界でも高い関心を集めている。

ホケノ山古墳の築造時期は、日本最古級の巨大前方後円墳とされる箸墓古墳とほぼ同時期、あるいはそれに先行する可能性が想定されている。ただし現状では確定的な結論は得られていない。したがって、本古墳の被葬者が卑弥呼以前の纒向政権の首長であったのか、あるいは卑弥呼とほぼ同時代に並存した有力者であったのかについて、研究者の間で議論が続いている。

いずれにせよ、纒向遺跡という初期ヤマト王権の中枢地に位置するホケノ山古墳は、日本列島における国家形成の黎明期を具体的に考察する上で、極めて重要な考古学的資料であると評価されている。