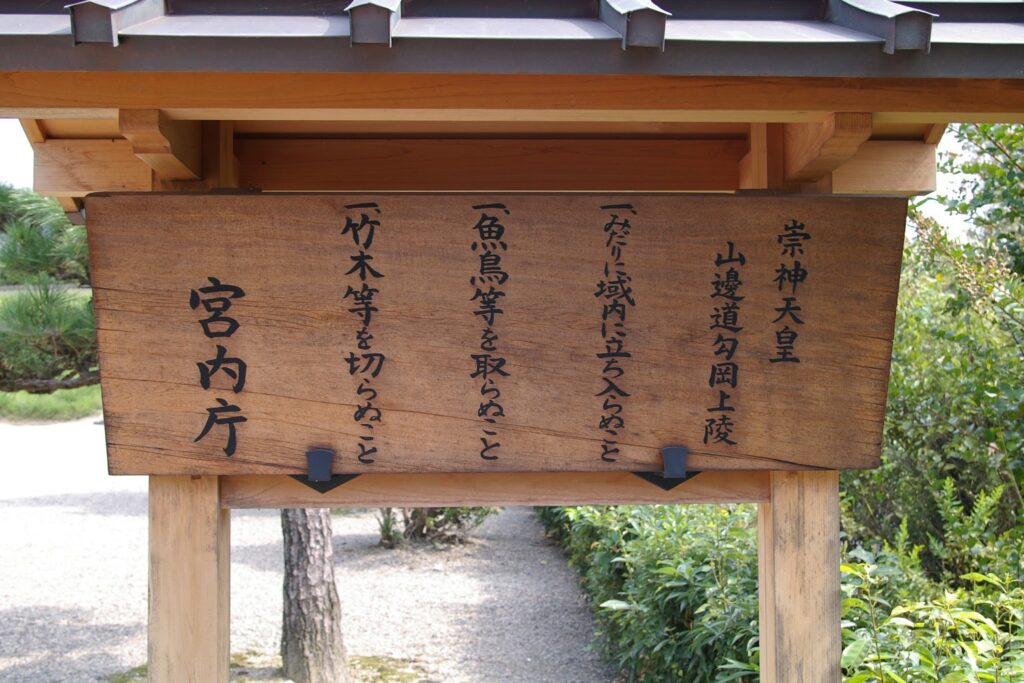

崇神天皇陵は、奈良県天理市柳本町にある山辺道勾岡上陵(やまのべのみちのまがりのおかのえのみささぎ)である。宮内庁によって第10代崇神天皇の陵墓として治定されており、一般の立ち入りは禁じられている。

考古学的には行燈山古墳(あんどんやまこふん)と呼ばれ、全長約242~243メートルの巨大な前方後円墳である。墳丘は三段に築かれ、周囲には濠が巡らされている。出土した埴輪などから、古墳時代前期の4世紀初頭頃に築造されたと推定されている。その規模と荘厳な姿は、被葬者が有力な首長層であったことを示唆する。

この陵の被葬者とされる崇神天皇は、『古事記』『日本書紀』において「御肇國天皇(はつくにしらすすめらみこと)」と称される重要な人物である。これは「初めて国を統治された天皇」を意味する尊称であり、記紀の伝承においては、神話時代の天皇から実質的な国家統治を始めた天皇として位置づけられている。記紀によれば、国内の疫病や反乱を鎮め、天照大神と倭大国魂神を宮中から出して祀るなど、国家祭祀の原型を確立したとされる。

崇神天皇陵を理解する上で、女王卑弥呼と箸墓古墳との関係は極めて重要である。崇神天皇陵の南、桜井市には、より古い3世紀中頃から後半に築造された箸墓古墳が存在する。この箸墓古墳は、中国の史書『魏志倭人伝』に記された邪馬台国の女王・卑弥呼の墓である可能性があるとして、有力な候補地の一つとされている。

行燈山古墳(崇神天皇陵)は、箸墓古墳の後代に築かれたとみられている。この時間的な前後関係から、卑弥呼に代表される首長連合的な勢力の時代が終わり、その後を引き継ぐ形で、より強固な王権、すなわちヤマト王権が成立した過程をこれらの巨大古墳群が示しているのではないか、と多くの研究者がそのように推定している。

このように、崇神天皇陵は、記紀の伝承上、実質的な国家統治を初めて行ったとされる天皇の墓としてだけでなく、日本の古代国家形成期における謎を解く鍵を握る重要な遺跡である。卑弥呼の時代からヤマト王権確立への歴史的転換点に位置する巨大古墳として、日本の成り立ちを考察する上で欠かせない存在なのである。